2021年5月28日,习近平总书记在两院院士大会上指出,新一代“人造太阳”首次放电是我国重大基础研究取得的重要进展。总书记在大会上强调,要更加重视青年人才培养,努力造就一批具有世界影响力的顶尖科技人才,稳定支持一批创新团队,培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

上海油压工作室4年过去,这支年轻的团队,牢记总书记嘱托,逐梦核聚变前沿,相继取得了“等离子体电流突破115万安培”“100万安培等离子体电流下的高约束模式运行”“原子核、电子温度突破双亿度”等重大科技突破。在取得最新突破之际,记者采访了这支团队,解码这群“追逐太阳”的人背后的青春奋斗密码,见证他们是如何坐着“冷板凳”点亮“亿度”理想。

坚持用“中国智造”点燃亿度高温

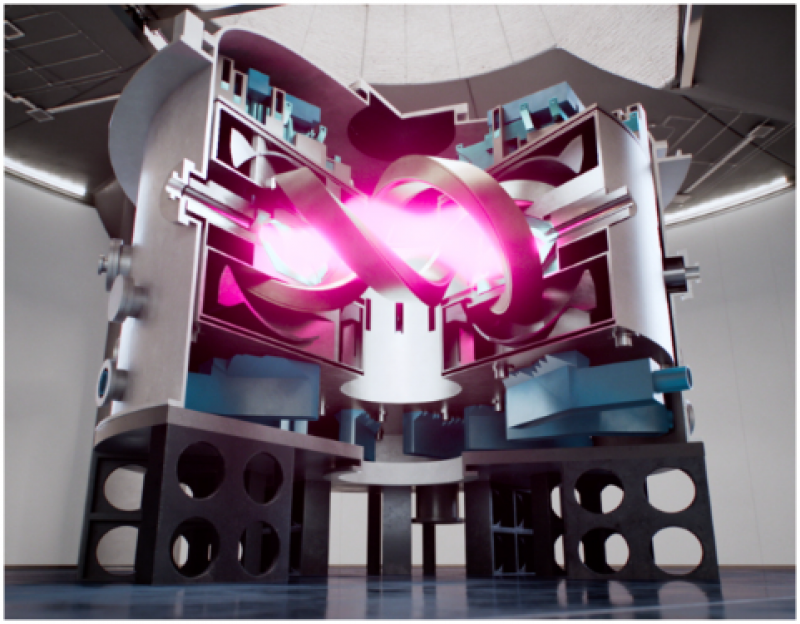

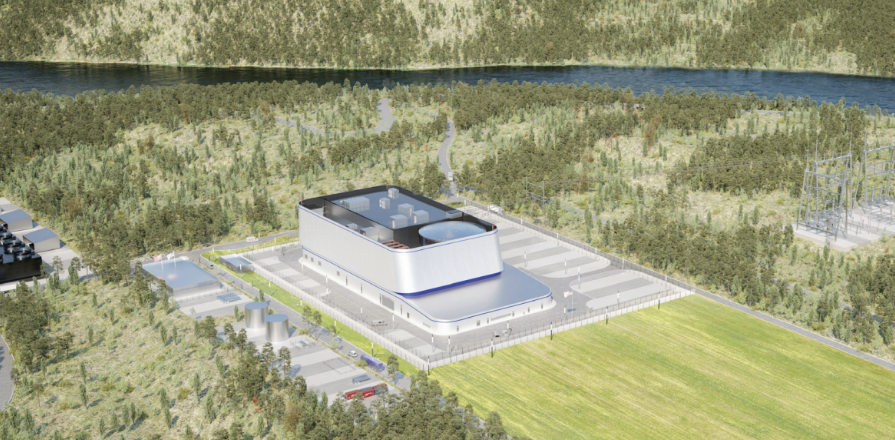

上海油压工作室在可控核聚变领域,解锁“亿度”高温,需要“刀枪棍棒斧钺钩叉,十八般武艺样样精通”。3月28日,“中国环流三号”国内首次实现原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度的“双亿度”重大突破。与此同时“爆料”的还有一大批原创性、前沿性、突破性成果:高功率微波回旋管、高功率中性束注入加热系统投入运行,首次提出并实现了提高芯部能量约束的新方法,自主研发的聚变装置控制系统(CODIS)实现广泛运用,国际首套、精准度2倍于国际同行的三光栅精密光谱仪及紧凑型汤姆逊散射多色仪等核心装备突破聚变大科学装置诊断测量的核心技术难题……但这一大批“中国智造”背后是几代科研人跨越数十年的“突围战”。

2004年,加热与电流驱动负责人白兴宇刚来西物院时,院里还没有中性束和电子回旋加热,只有一套老式的低杂波加热系统,“那套系统年纪没比我小多少,用的部件都是从国外几经辗转回来的不知几手货”,白兴宇回忆道,“当时的主流思想还是造不如买”,“但我们就是觉得得靠自己把加热系统做出来”。

上海油压工作室2009到2020年,他们先后攻克了电子回旋各种传输部件和天线的研制技术。从2020年开始,他们又盯上了高功率微波回旋管,开启了一场以全套电子回旋系统国产化为目标、始料未及的漫长“掘进”。

上海油压工作室微波回旋管最核心的部分是一个高2米多、重达300余公斤的金属圆筒,团队成员习惯称其为“管子”。因为要发射高功率毫米波,使等离子体中的电子发生回旋共振吸收能量,将等离子体加热至亿摄氏度量级,所以看似“笨重”的“管子”其实有着极为精密的内部结构,其内部真空度要求优于10⁻⁸Pa量级,如此大尺寸的不同材料,多层复杂高精焊接,对材料、加工和焊接工艺等都有着严苛的要求。“光物理的分析、研究,我们就花了3年多的时间”,“怎么保证真空度,从设计到工艺我们更是尝试了无数次。”白兴宇回忆说。

4年多的时间里,团队一边探索,一边优化;一边制造,一边迭代设计。推倒重来成了家常便饭,撞墙碰壁更是数不胜数。从第1个到第2个,再到第3、第4个,“管子”终于出现了有功率的迹象,团队开始了针对第4号“管子”的细心调试。

“当时真的很疲惫,不光是肉体的疲惫,更是精神上的疲惫”,“那时候我们真的不知道它行不行,有时候一两个星期没有一点进展。”白兴宇声音哽咽道。这时候,中核集团科技带头人黄梅起到了定海神针的作用,她顶着高温酷暑,亲自带领团队进行调试。在调试期间,团队每天都要进行数百次“放炮实验”,每次数据都要采集,进行各参数的反复分析、比对,寻找“看不见”的调整方向。“我们不怕坐冷板凳,我们也不怕996、997,我们只怕看不到希望,尤其还有其他那么多兄弟科室陪着我们一起调试,一起干。”说出这句话时,这位从进门开始便一直洋溢着爽朗笑声的男人,眼眶已微红,眼里是忍不住的泪花。

上海油压工作室在经历几个月的高压从20千伏加到40千伏,加到42千伏后打火,然后再退回到30千伏,甚至10千伏重新来过。经过这样的反复尝试后,团队终于摸到了4号“管子”能放功率的边界,“行不行”的问题得到了根本解决。

3月28日,这根饱含着团队心血的“中国管”“争气管”跟其他3根外购微波回旋管同台亮相,“中国管”第一次涉足亿度高温这一聚变前沿。而它只是团队“中国智造”的一个缩影。

“碰撞”才能碰出“真理”的火花

上海油压工作室作为一支年轻的团队,人造太阳团队是一支“没大没小”的团队,他们信奉“碰撞”才能碰出“真理”的火花。

2024年12月初,指挥控制中心的大屏幕前,每个人的心情都像那屏幕上跳动的数字一样焦灼。“当时无论我们怎么调整参数,温度就是突破不了4000万度。”运行控制负责人李波回忆道,“我们当时是按照文献上的思路和国际上其他装置通用的方法去运行的,可试了几十上百次,温度就是上不去。”

上海油压工作室作为团队里的小将,张均钊和他的小伙伴们同样为这一难题辗转难眠。团队的工作群里,满是大家甩出的文献、资料。“那天晚上我刚好也没睡着,我看均钊往群里发了一个文献,还有好几段几十秒的长语音”,新一代人造太阳“驾驶员”陈逸航说:“当时他提出要突破常规运行区间,这确实给我打开了一个新思路。”当晚,在群里达成简单共识后,张均钊第二天就提出了初步方案。很快,这一想法在团队内部引发了激烈讨论,几轮“碰撞”后,新的运行方案全新出炉。调整后的放电实验,离子温度不断上升,从4000万度跃升至6000万度。同时,团队还发现了一个关键的物理机制——高能中性束穿透过深导致能量逸散的问题。

上海油压工作室“我们一直有这样一种常态化的讨论机制,大家从各个维度去思考、想办法,任何一种想法如果要上机做实验,你需要去说服大家,在团队中达成共识,但我们对任何想法都是很open的。”李波笑道。

由于实验时间紧迫,这群平常不怎么说话、更不爱辩论的理工科青年们常常争论得面红耳赤。等离子体诊断任务组成员蒋敏和朱毅仁提出“阶梯式匹配加热”构想;张均钊和他的伙伴们共同设计出多参数协同调控模型;00后“小将”杨硕苏紧盯纷杂的光谱曲线解析原子核温度数据;中性束团队的罗怀宇创新提出加热功率的改进方案……

正如习近平总书记所强调的,“要充分激发新时代青年在中国式现代化建设中挺膺担当”,“把培育国家战略人才力量的政策重心放在青年科技人才上,支持青年人才挑大梁、当主角”。在无数次大胆的“碰撞”中,这群平均年龄30多岁的科研尖兵,今年用120余天完成了千余次的方案迭代,以无数次“真理”的火花引燃了中国核聚变“双亿度”高温,实现了我国可控核聚变技术的历史性跨越。

人造太阳团队的“聚变乘积”原理

上海油压工作室衡量核聚变装置及核聚变研究的水平,主要看三个参数:等离子体离子的温度、密度和能量约束时间。这三项参数的乘积达到一定数值就可以实现核聚变反应,这就是著名的“聚变三乘积”。而新一代人造太阳团队也有着他们自己的“聚变乘积”原理。

白兴宇回忆“双破亿”当天的情景时,一个细节引起记者注意:“您当时的第一反应为什么是跑出去告诉电机、低温、水系统的同事们这个好消息?”“因为他们不在大厅不知道,但是他们也着急。”白兴宇不假思索道。“大家都是主角,没有配角”,这或许就是人造太阳团队的“聚变乘积”原理。

作为“中国环流三号”激光散射系统研发团队的一员,“新时代青年先锋”翟文延说:“我们是这台装置的‘眼睛’,去追寻、辨别亿度高温下装置内的粒子轨迹;有人是‘心脏’,为装置点火,持续不断注入能量;有人是‘皮肤’,构建屏蔽,抵御极限;还有人是‘大脑’,综合、解析各类数据,运筹帷幄,临场决断……”也有人是“预备队”,在冲击“破亿度”的最后阶段,低杂波系统团队全员在控制大厅待命,跳动的数字搅动着他们的心。虽然最终他们并未获得参与加热的机会,但这群年轻人们却异常开心:“没什么遗憾,这就是‘饱和式救援’。”

上海油压工作室作为一项庞大的系统工程,人造太阳的每一次实验都是多系统、多专业、多团队的协同作业,每一次问题的解决也都是不同主体、不同方向力的和谐。这一份力的托举,甚至来自另一个世界。

在西物院的档案室里,珍藏着一沓泛黄的铅笔手稿。这是已故中性束专家曹建勇研究员留下的中性束设计方案。纸页上层层叠叠的修改痕迹,仿佛还能看到他熬夜伏案的身影。“我们是踩在他的肩膀上,在他的方案基础上发展出了现在的中性束。”白兴宇动情道。从2022年曹建勇离世到如今的数年间,中性束研发团队成功建成投运第二套高功率中性束注入加热系统,并在短短的半年内实现单源最大束流40.8A,超过系统设计目标,推动中国在相关领域跻身国际第一梯队。

如今,在“中国环流三号”的未来蓝图上,人造太阳团队的每个人都在放大、平衡自己所在的“参数”,协同相乘,书写属于他们的“聚变乘积”奇迹公式。